激发“红色动能”,凝聚奋进力量。

作为广州市面积最大、常住人口最多的中心城区,白云区的治理任务也最为繁重。辖内48个城中村占地104.9平方公里,实有人口近200万,人口密度大,流动人口多,治理难度大。与此同时,新业态新就业群体蓬勃发展,管理压力不断加大,无不考验着基层治理者的智慧和担当。全力建设高质量发展中心城区的白云,如何交出一份基层善治的高分答卷?

治国安邦,重在基层;管党治党,重在基础。提高基层治理效能,必须建强基层党组织这个战斗堡垒。

近年来,白云区各级党组织认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,率先探索推行基层党建“三大”机制,即构建“大工委”“大党委”“大支部”三大功能型党组织治理架构,成为实体型党组织的有效补充,推动党组织设置由“组织覆盖型”向“功能提升型”发展。

纲举目张、抓住关键,白云区发挥党组织在基层治理中总揽全局、协调各方的引领作用,以重点行业、产业链为“业缘”纽带,以行政区域、管辖地域为“地缘”纽带,形成党建联合体,有效破解以往街道、城中村、经济社统筹领导力不足、资源整合不够等问题,探索高质量党建引领基层善治,助力高质量发展的白云实践。

合纵连横

借外力聚合力,升级红色“轴心”

5月,被列入广州“攻城拔寨”重点项目的陈田村城中村改造复建安置区项目迎来了首批参观村民。“阳台正对着白云山,视野开阔,通风透气,感觉特别舒服,希望能尽快入住!”村民玲姨喜上眉梢。

在黄石街,还有江夏村、马务村、石岗村等城中村,综合改造并非敲锣打鼓可以完成,时刻考验着基层干部的专业能力。去年,黄石街成立了街道“大工委”,并与成员单位广州市技师学院积极探索“共促党建、共推培训、共享资源”的人才培养合作模式,聚焦辖内城中村综合改造遇到的实际困难和需求,共同培养基层社区工作专业人才。

欲筑室者,先治其基。去年,《白云区党建引领城中村治理“三大”机制工作指引(试行)》正式印发,进一步规范落实街道“大工委”、城中村“大党委”和经济社“大支部”“三大”机制,构建起“如身使臂,如臂使指”的治理体系。

其中,在不改变现行行政管理体制情况下,“大工委”吸收辖区内有代表性和影响力的驻地单位、重点企业及社会组织等党组织负责人或中层以上党员管理人员中作为兼职委员。“大工委”“大党委”成员单位结合职能特点、资源优势等,分别建立资源、需求、项目“三张清单”,开展双向认领、双向服务,统筹资源解决城中村治理难题和民生需求,形成难题同解、大事同办工作格局。

“今年以来,服装批发行业复苏的势头很好。石井时尚商圈主要几个市场的档口,基本是满租的。作为中小企业,我们计划乘势而上加大投资,希望政府协助解决融资难融资贵的问题,一起做大做强广州时尚之都。”近日,在石井“大工委”举办的时尚商圈党建青年人才交流会上,白云区个私协会服装行业分会会员张先生说道。

街道党工委与辖区单位之间,如何增进工作互通、资源互补?石井街组建起“大工委”,吸纳辖内23家企业、院校等作为成员单位。为共建石井“红色时尚商圈”,在“大工委”的推动下,石井街机关党委与中国银行广州石井支行党支部共建,合作搭建金融信息共享平台,向中小企个性化推送最新的金融政策、金融产品和金融服务,为石井时尚商圈送去及时雨。

组织的高效运行,离不开“轴心”发挥承上启下、统筹各方、整合资源的作用。在基层治理中,街道“大工委”扮演了“动力轴心”的角色,通过合纵连横搭建“动力系统”,协调推进重大项目、解决难点问题。依托城中村“大党委”和经济社“大支部”激发党组织肌体活力,实现“动力叠加”,集中资源和力量解决群众急难愁盼,从而打造起“纵向到底、横向到边”党建责任共同体。

共融发展

调动多元主体,构建共赢格局

年轻人来到大城市,不再只需要一张床、一个睡觉的地方,更需要高品质的居住环境。吸纳了大量常住人口的城中村,品质化提升是大势所趋。

永平街永泰村面积3.8平方公里,居住了12万外来人口,出租屋6.9万套。走进学山退役军人人才公寓,共享区域设置有共享健身房、书吧及党建活动室等;房间内,空调、冰箱、电视、洗衣机等设备一应俱全,拎包即可入住,这是由城中村旧厂房改造而成的全省首个退役军人人才公寓。

去年,永平街永泰村“大党委”成立,吸纳了广州学山文化发展有限公司党支部为成员单位,学山文化创意谷董事长朱东炫成为兼职委员。他告诉记者,“我们把城中村品质化提升作为企业的使命,创意谷吸引聚集了一大批干事创业的年轻精英,我们打破围墙,把人才公寓的模式推广到永泰村,目前已有2栋村自建房完成了改造提升,一楼打造为公共活动空间,有吧台、桌球等设施。”

白云区城中村“大党委”由城中村辖内多元主体党组织组成,构建“1+5+X”机制:“1”即由街道党员领导干部兼任“大党委”书记;“5”即经济联社、村改居社区、驻区单位、“两新”组织、小区(业委会)等党组织作为成员单位,相关党组织负责人兼任“大党委”委员,委员数量根据实际确定;“X”即党员干部、居民群众、志愿者等服务队伍资源。

白云区致力于打造低成本、高品质生产生活空间,在“大党委”的合力推动下,永泰村完成了三线下地、雨污分流等环境提升工程,并完善了通信电力设施建设。“‘大党委’成为了城中村治理凝聚合力的主心骨,引入成员单位共同推进出租屋自统租统管后,实现政府减负、租客满意、房东增收、集体增效、企业增利的可持续多元主体共赢格局。”区派驻永泰村第一书记程雪萍表示。

润泽民生

激活“神经末梢”,打造“惠民前哨”

同和街同和村握山经济社面积165亩,辖区内居住着1.6万人。村里就只有一个篮球场,文体基础设施较为薄弱。近期,同和中学体育馆对城中村群众开放。“在家门口的学校就可以打球太好了,一到周末就会和几名球友约到同和中学玩上几局。”居民罗女士告诉记者。

落地才能生根,根深才能叶茂。校园体育设施的开放,源自于握山经济社“大支部”的一次联席会议。目前,白云区已全覆盖成立城中村经济社“大支部”,由挂点经济社的村(联社)干部、经济社第一书记或镇街驻点干部兼任“大支部”书记。

吸收经济社内优秀企事业单位党员、下沉党员等担任兼职委员。依托“大支部”组建以经济社干部、网格党支部书记、楼栋党小组组长、骨干党员等为主的城中村治理骨干团队。

把群众的“烦心事”当成自己的“心头事”。在一次联席会议上,握山经济社党支部书记何锦添把需求清单带到了“大支部”进行讨论。

“学校与社区融合发展一直是同和中学的办学主张,新建的羽毛球馆已投入使用,篮球场和塑胶跑道也完成改造升级,在不影响正常教学的前提下,学校想办法让这些一流的体育设施向村民开放。”作为兼职委员,同和中学副校长张宝富从“社校共融”发展的角度出发,提出了开放闲置校园资源与村社共享的方案。

基层开会,最讲究接地气。联席会议是“三大”机制的运行保障,委员们坐在一起“头脑风暴”,带着问题来,带着办法走。没有“漂亮”的空话,在三言两语间碰撞出火花,实现资源对接,凝聚行动共识。

“民心是最大的政治”。为人民谋幸福,是基层治理的出发点、落脚点和最终目标。白云区坚持以人民为中心的发展思想,依托基层党建“三大”机制,让基层党组织真正成为基层治理中发现问题解决困难的“惠民前哨”,成为人民群众感知公共服务效度和温度的“神经末梢”。

以联强链

“党建链”赋能,产业链“强心”

党建是引领产业链高质量发展的“牛鼻子”,也是推动产业链固链补链延链的“主心骨”。白云区以“业缘”为纽带,建立行业产业功能型党组织,聚焦区内重点产业链,成立产业链大党委,产业链大党委由产业主管部门牵头,配合部门共同参与,囊括产业分布镇街、上中下游企业等成员单位,构建“党建引领、行业归口、产业链接、互促共赢”的产业链党建工作格局。

轨道交通一直以来是白云区的优势产业集群,白云区会同广州地铁集团成立广州市轨道交通产业联盟,并组建联盟“大党委”,已引进了76家产业链强链补链企业落户广州,形成“一核三区多基地”的产业发展格局,会员规模达210家。

“中国美妆看广州,广州美妆看白云”,白云区化妆品产业链“大党委”的成立,开创“组织串在产业链、难题解在产业链、发展谋在产业链”新模式,把产学研、上下游、大中小企业的力量拧成一股绳,聚力攻克高端品牌不足,中小企研发能力弱的转型阵痛。

同时,依托白云区“1+4+N”国际化商圈网络体系,属地镇街党(工)委牵头,成立由党支部、商户代表、企业代表、社会组织、群众代表等构成的商圈“大党委”7个,吸纳党商社企群组织资源,统筹抓好商圈党建、发展、服务、治理等工作。

白云区以党建“朋友圈”带动产业“生态圈”,“6+6”现代产业集群互融共进、成果联享,发展动能更强劲,全区形成赛龙夺锦的良好态势。

数读

白云区率先探索推行基层党建“三大”机制,在全区推动成立18个街道“大工委”,48个城中村“大党委”,426个经济社“大支部”

坚持管行业必须管党建,推动成立7个行业党委;立足党建引领、产业链接、互促共赢,成立2个产业链大党委

“三大”机制运行以来,共召开各级联席会议1608次,讨论并研究街道、城中村重要事项260个,推进共建项目99个,组织集体学习1626次,推动完成民生实事2159件,组织大型公共文化、体育活动184场,开展服务活动2366次,服务群众22万人次

推动组建66个智囊团,囊括区直以上单位专业干部、专家学者、致富能手453人,为基层发展治理提供理论指导、决策参考;组建以党员、团员、志愿者为骨干的“堡垒力量”7.6万名,带动广大热心群众共同参与治理,党建引领的社会参与制度不断完善

一线视点

江夏村:

背靠“大党委” 焕发“精气神”

今年以来,人们走进白云区黄石街发现,江夏村的“精气神”不一样了!从精彩纷呈的“我们的村晚”到“乐融江夏,活力‘村马’”,再到白云区首个村级足球比赛“村FA”……一项项充满创意的文体活动点燃了全民参与的热情,群众的归属感和幸福感更强烈了。

基层治理,往往是上面千条线、下面一根针,考验的是基层党组织的创造力和战斗力。白云区坚持大抓基层的鲜明导向,去年以来江夏村“大党委”成立,整合精英团队的力量,富有想象力地完成一个个重大事项,激活城中村治理的“一池春水”,构建起共建共治共享的“大治理”格局。

全民活动让党群心连心

年初,江夏村“我们的村晚”嘉年华活动盛大举行,展现本土文化特色,演绎属于江夏的烟火气、过年味;5月,白云区首个村级足球比赛“村FA”在黄石街江夏村开幕,8支队伍在22天里激烈对决……

江夏村辖内有江夏地铁站,是不少打工一族来广州的“第一个家”。作为典型的超大型城中村,江夏常住人口近8万人,面临着居民归属感不强、凝聚力不足、服务无抓手的治理难题。

从一项项精彩纷呈的文体活动中,江夏村“大党委”找到了破题之道。“‘大党委’的成立,为江夏村的城中村治理提供了组织保障。怎样把组织力转化为凝聚力,兑现为战斗力?秘诀不仅藏在潜移默化的工作中。我们还可以通过打造‘爆款’文体活动,让‘大党委’真正做到心往一处想,劲往一处使。”市派江夏联社第一书记张博表示。

“村FA”便是很好的尝试,促成了“大党委”成员单位和群众的一次成功的感情交流。参加“村FA”的队伍包括江夏村、区内政府机关、江夏城中村‘大党委’成员单位、企事业单位以及外来务工人员球队在内的8支球队,在奔跑中促进外来人员与本地村民融合,打响了党建引领下的“乐融江夏”品牌。

联动专业力量扮靓“城中景”

走进江夏村,干净平整的柏油路直通村内。随着步履前行,两旁的店铺和摊贩依次排列,曾经高低不平的台阶如今铺平如镜,秩序井然,处处洋溢着繁荣的氛围。“工作之后一直住在江夏,现在环境卫生、基础设施都有了翻天覆地的升级,住着舍不得离开了。“居民梁女士点赞称。

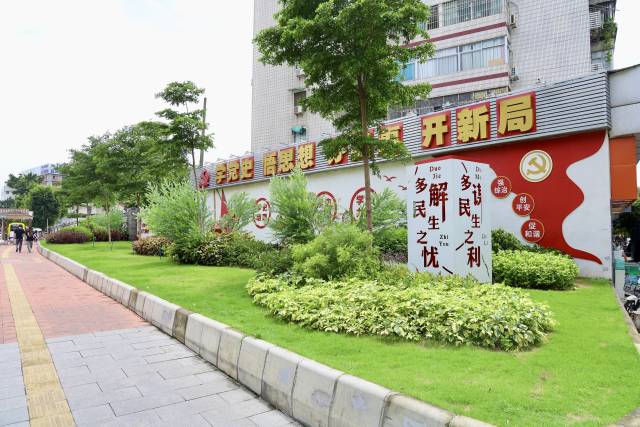

曾经的江夏村,由于流动人口众多,基础设施和环境卫生相对薄弱。去年以来,江夏村在黄石街党工委的指导下,积极探索运行“大党委”机制,联合白云区住房建设交通局、区城管局进行了整治提升,共同营造和谐美丽的人居环境。白云区城管局第六党支部是江夏村“大党委”成员单位,充分发挥城管专长优势,在保留原有树木的基础上,携手联社以“绣花功夫”打造口袋公园。江夏村还对辖内垃圾压缩站进行了美化升级,墙面上绘有可爱的猫咪、环保小卫士等卡通形象,使压缩站整体显得灵动活泼。

让“城中村”蝶变“城中景”,村“大党委”把党组织优势转化为城市治理优势,有效提升了组织战斗力,激发治理新活力。“今年,我们将继续坚持在党建引领下推进城中村治理专项工作体系化和治理能力现代化,统筹辖内各党组织力量,在道路升级改造、多层立体停车场建设、电动车充电点、消防站点等多项民生基础设施上加大投入,为群众的生产生活提供更加舒适便利的环境。”江夏联社书记助理方涛表示。

基层声音

白云区庆丰联社第一书记刘远捷:

“三大”机制夯实城中村治理“底座”

南方日报:依托“三大”机制,庆丰联社治理和发展取得了哪些突破?

刘远捷:我来自白云区市场监督管理局,自2022年9月1日,根据区委工作安排,到石井街庆丰联社担任第一书记。庆丰城中村曾因历史遗留问题导致社情复杂、上访频发、群众基础弱、基层矛盾化解压力大,被列为后进党组织进行整顿。到任后,我带领联社“两委”班子依托“大党委”“大支部”机制统筹各方资源,借外力聚合力,攻坚城中村治理中的硬骨头。

如今,不少朋友来到庆丰村,都会被这里的烟火气和幸福味感染。过去一年,我带领党委班子通过整合“大党委”成员单位力量,建成党群议事厅、公园路党建文化长廊、庆环路党建文化带,逐步将党群议事厅、党建公园、公园路、庆环路等连片打造成“一厅两园三带”阵地品牌,以优异成绩通过了广州市2022年品质容貌社区验收。

通过整合12家“大党委”成员单位资源,开展共建活动,对联社的经济发展、社会事务把脉献策。例如,区市场监管局与庆丰村开展共建,机关业务科室“一对一”与庆丰联社8家村办集体企业结对,就商标保护进行指导,使联社党委理清村办集体企业转制思路,更好保护好村集体有形和无形资产。结合时尚之都发展,“大党委”成员单位庆丰服装城、锦东服装城自行投资升级改造,引入优质商户,搭上时尚之都发展快车,为群众创造了更多就业机会和经济收益。

针对村民关注的3宗历史遗留合同整改问题,通过“大支部”机制触角充分听取群众诉求,制定整改方案。预计整改后,集体收入将增加6000万元以上。在未来的工作中,我们将坚持以高质量党建推进城中村的治理工作,让庆丰联社成为一个宜居、宜业、宜游的社区,让广大群众过上更加美好、更加富足的生活。

南方+记者 谭超