激励引导广州改革工作更好对接发展所向基层所盼群众所需

为了更好总结广州改革创新经验,精准对接企业和群众的深切期盼,活动邀请案例单位相关负责人、人大代表、政协委员、专家学者、企业家、群众代表等共聚一堂,就广州进一步全面深化改革展开交流互动,广纳“金点子”,多方共“解题”。广州市委常委、市委秘书长边立明,广州市委常委、宣传部部长杜新山出席活动。

据悉,第二届“最具获得感”改革评估活动由广州市委改革办委托广州日报报业集团(广州日报社)作为第三方机构开展,旨在进一步以评促改、以评促进,激励引导广州改革工作更好对接发展所向、基层所盼、群众所需。

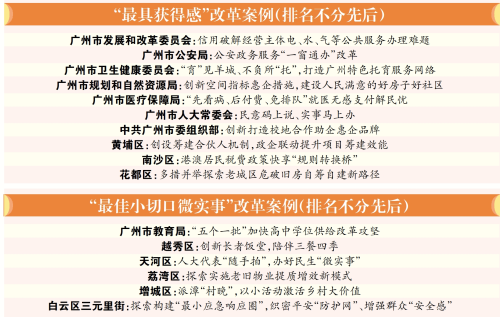

此次入选的16个案例涵盖为企业发展赋能增效、为群众生活排忧解难等多个领域,其中不少案例凭借其首创性、可及性、可复制性走出了广州、形成了示范,充分展示了广州改革的力度和温度。

评估突出“获得感”

呼应经济发展、服务民生福祉

为了更好总结广州近年各领域涌现出来的改革创新举措和鲜活经验,广州市委改革办委托广州日报报业集团(广州日报社)作为第三方机构,开展第二届“最具获得感”改革评估活动,以“群众的获得感,改革的含金量”为主题,鼓励引导全市各级各部门围绕企业和群众的获得感、满意度深化改革。

评估活动邀请来自不同领域的“两代表一委员”、专家学者、企业代表、群众代表等组成评审团,经过专家评审、路演答辩、社会评议等环节,从164个申报案例中,选出10个“最具获得感”改革案例和6个“最佳小切口微实事”改革案例。

评审团成员、广州市政协委员、民革广州市委员会常委刘根生表示,从早期的开发区建设、工程审批制度改革,再到勇挑“试验田”重任、推进南沙国家重大战略性平台建设,很多重大改革都打上了鲜明的广州烙印。“进一步全面深化改革,难在突破性、独创性,还需要面对理想与现实的冲突。‘最具获得感’改革评估活动充分体现了以人民为中心。”

广州日报报业集团相关负责人表示,广州日报期待通过“最具获得感”改革案例成果的示范和评估模式的创新,在生动展现广州改革成效的同时,进一步剖析更深层次的改革问题,进一步瞄准人民群众和经营主体的真实需求,推动评估成果更好呼应经济发展、服务民生福祉。

创新模式聚民意

征集与评议渠道均具开放性

“人民”,是改革的逻辑起点,也是改革的价值旨归。活动主办方相关负责人介绍,本届评估活动在征集渠道、评估主体、评估模式上充分体现“开放性”“多元性”“互动性”,进行了多个方面的创新。

面向全社会广泛“征”。采取线上线下相结合的方式,面向企业、群众、媒体、机关等主体广泛征集各行业各领域改革案例,收集改革案例164个,有力激发全社会参与改革的热情和动力。

专家代表多方“选”。邀请多方组成评审团,从创新性、实效性、示范性、可持续性等不同维度对案例进行两次评审,筛选出27个具有改革含金量和各方面代表性的改革案例。

路演答辩现场“评”。组织入围改革案例牵头单位现场比武打擂,对改革做法、特色亮点、复制推广情况、深化拓展思路等内容现场演述、评委现场打分。

深入一线群众“议”。组织召开基层工作者和党员群众、科技人才、企业家三场征集意见座谈会,从基层一线满意度、创新创业体验度、经营主体感知度三个维度,充分听取对27个改革案例的社会评价,面对面征集改革意见建议。

多渠道听取意见共同“谋”。依托“心愿值班室”等平台,梳理出一批具有建设性、前瞻性、针对性的改革“金点子”,作为推进下一步改革的重要参考,形成群众“出题”、发展“点题”、多方联动“解题”的改革推进模式。

案例“画像”显实力

四成申报案例在全国全省获推广

广州日报数字化研究院(GDI智库)课题组在活动上发布了《广州市“最具获得感”改革观察报告》,介绍本次第三方评估工作的过程,对申报案例进行分析和解读,并综合专家学者意见提出媒体智库的建议。

课题组对164个申报案例进行画像分析,发现从改革领域看,38%的案例聚焦营商环境、基层治理和数字政府领域。其中有18%集中在营商环境领域,数量排名第一。这反映了广州“干部作风大转变、营商环境大提升”专项行动成效。据悉,广州去年推动新登记经营主体超60万户、增长11.6%,数量和增速均居全国营商环境创新试点城市首位。华南美国商会报告显示,广州连续7年被列为最受欢迎投资城市。

创新性强。32%的案例具备全国首创性,41%的案例以数字化技术赋能改革发展,特别是营商环境、数字政府、社会保障、基础设施、为基层减负等领域较多采用数字化技术为公众解决难点堵点问题。

例如,包含多项全国首创具体措施的广州就医无感支付,背后是医保端待遇管理、银联端统筹平台、医院端医疗结算、银行端授信支付的“四端一体”医保结算支付新模式。该模式是广州市医保部门聚焦参保人就医报销、缴费排队时间长问题推出的一项便民举措,市民签约开通就医无感支付服务后,即可免除缴费窗口排队或手机操作等缴费环节,实现医保“秒报销”,先看病、后付费、免排队。

影响力大。40%的案例在全国或全省得到复制推广,为其他城市改革创新发展提供“广州经验”。例如,市发展和改革委员会改革案例“信用破解经营主体电、水、气等公共服务办理难题”,首创以“信用报告+信用承诺”替代相关证明,方便经营主体申请用电水气报装,有效破解老旧物业产权证明难、报装地址核实慢问题。此项改革举措已在多个省区市复制推广。

含金量高。36%的案例获省级及以上荣誉,24%的案例获得国家级荣誉,近半案例获中央级媒体报道和推介。

机动车年审时若碰到行驶证盖满签章,可以向检测站直接申领行驶证换证业务,即受理即出站,让车主快速办结年审业务;在无犯罪记录证明和公证(出国境类)“一件事套餐”联办窗口,申请人从跑2个部门、跑动4次、提交材料6份减少为跑1个部门、跑1至2次、提交材料3份……去年10月,广州公安政务服务“一窗通办”改革登上了央视新闻频道专题报道《“一窗通办”如何跑出便民“加速度”》。

专家声音

开门共谋新举措 现场共绘新蓝图

案例的“画像”也是广州改革的“缩影”。课题组认为,入选的案例在为企业发展赋能增效、统筹有效市场和有为政府上更见功夫,在为群众精准排忧解难、突出“一老一小”两个重点服务上更显温度,在创新运用改革“方法论”“工具箱”,敢啃“硬骨头”、勇闯“深水区”上更有作为,折射出广州在一些重点领域和关键环节改革创新的锐气不减,革故鼎新的活力更足。

评审团成员、著名城市专家、“城市战争”微信公众号创始人孙不熟表示,花都区“多措并举探索老城区危破旧房自筹自建新路径”及天河区“人大代表‘随手拍’办好民生‘微实事’”改革案例令人印象深刻。老旧小区老化问题严重,是改革中的硬骨头,也是人民的呼声所在,花都区没有回避,勇于试点,开创了旧房改造的新路径。天河区同样敢于直面问题,人大代表“随手拍”形式让人耳目一新的同时,效果也是立竿见影,有效促进了市容环境提升、安全隐患排查、共享单车和电动自行车管理等,提升了“城市客厅”形象品质,让老百姓更有获得感。

活动主办方相关负责人表示,成果的发布,是对勇于探索、锐意创新的肯定,更是起而行之、二次创业的号召。发布会刚一结束,广州市委改革办着眼以评促改、以评促进,对标“人民满意”、走好“群众路线”,委托广州日报社随即举办营商环境、民生事业两场深化改革对接座谈会,邀请在评估过程中提出改革“金点子”的热心专家、企业家、科技人才、街坊群众等,用一整天时间与有关领域市直部门和区面对面共商共谋,推动群众智慧与改革谋划“双向奔赴”。

“聚焦‘12218’现代化产业体系建设,我们建议根据细分产业赛道、按照产业全生命周期来制定个性化支持政策,打造广州特色的招商品牌。”广州产业投资控股集团有限公司党委办公室主任艾莉建言。

如何盘活街道和社区闲置的公共空间也是座谈会的热门话题之一。长期关注该问题的广州市人大代表、广州市社会科学院岭南文化研究中心执行主任曾德雄直言,推动相关单位走出“舒适区”,关键是要改变管理者和被管理者的思维,将共建共治共享“三共”落到实处。

……

座谈会上,围绕广州加快构建“12218”现代化产业体系、产业科技互促双强、进一步提升公共服务质量等重点议题,评审专家和“两代表一委员”、企业家、科技工作者、基层群众等代表共商深化改革举措,致力把评估成果用到刀刃上、落到企业和群众的心坎里。